Jesús, deseando enriquecernos, primero nos dio su sangre para purificarnos para que podamos recibir los dones que ofrece. Oh mi querido Salvador, sales al Jardín de los Olivos, a la casa de Caifás, al pretorio del gobernador romano, y finalmente escalas el Monte Calvario. Donde sea que vayan, derramen la sangre de su nuevo pacto, la sangre por la cual nuestros delitos son expiados y abolidos.

Contemplemos a Jesús en su dolorosa Pasión y veamos fluir la preciosa sangre de la nueva alianza, la sangre por la cual hemos sido redimidos. Primero fluye en el Jardín de los Olivos. Las túnicas de mi Salvador están perforadas, y la tierra está humedecida por el sudor sangriento de su cuerpo. ¡Oh Dios! ¿Qué es este espectáculo que nos desconcierta? ¿Qué es, más bien, este misterio que nos limpia y santifica?

¿No es la respuesta que nuestro Salvador sabía que nuestra salvación estaba en su sangre? ¿Y que por su ardiente deseo de salvar nuestras almas, su sangre estalló, sangre que contiene en sí misma nuestra vida mucho más que la suya? Por lo tanto, parece que esta sangre divina, tan deseosa de fluir hacia nosotros, se desbordó por la fuerza de su caridad, antes de que se le hubiera hecho alguna violencia. Apresurémonos con fe para recibir esta sangre. "¡Tierra, no cubras esta sangre!" (Véase Job 16:18). Se derrama por nuestras almas.

Este sudor sin precedentes revela otro misterio. En su deseo de expiar nuestros crímenes, Jesús voluntariamente se abandonó a un dolor infinito por todos nuestros excesos. Los vio a todos, uno por uno, y fue afligido por ellos sin medida, como si él mismo los hubiera cometido, porque se le acusaba ante Dios. Sí, nuestras iniquidades se derramaron sobre él desde todas direcciones, para que él pudiera decir con David: "los torrentes de iniquidad me turbaron" (Sal. 17: 5, Douay-Reims [RSV = Sal. 18: 4]). Es por eso que dijo: "Ahora está turbada mi alma" (Juan 12:27). Esta fue la causa de la inexplicable angustia que lo llevó a pronunciar estas palabras: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte" (Mateo 26:38).

La inmensidad del dolor podría, de hecho, haber asestado el golpe de la muerte, si Jesús no hubiera restringido su alma, conservándola para soportar males mayores y beber toda la copa de su Pasión. Sin embargo, permitió que su sangre se desbordara en el Jardín de los Olivos para convencernos de que nuestros pecados, sí, nuestros pecados solos, sin la ayuda del verdugo, podrían haber provocado su muerte. ¿Puedes creer que el pecado puede tener un poder tan grande y malvado? Si solo viéramos a Jesús caer en manos de los soldados que lo azotaron, lo atormentaron y lo crucificaron, solo culparíamos de su muerte con esta tortura. Ahora que lo vemos sucumbir en el Jardín de los Olivos, donde solo tiene nuestros pecados para perseguirlo, podemos acusarnos a nosotros mismos. Lloremos, golpeemos nuestros pechos y temblaremos en lo más profundo de nuestra conciencia. ¿Cómo no podemos asustarnos con miedo, tenernos a nosotros mismos, en nuestros propios corazones, ¿es tan cierta la causa de la muerte? Si el pecado por sí solo basta para matar a Dios, ¿cómo pueden los hombres mortales sobrevivir con tal veneno en sus cuerpos? No. Nosotros existimos solo por un continuo milagro de misericordia. El mismo poder divino que sostuvo milagrosamente el alma del Salvador, para que él pueda soportar todo el castigo, nos sostiene para que podamos cumplir nuestra penitencia, o al menos comenzarla.

Después de que nuestro Salvador había derramado su sangre solo por la fuerza de su afligida caridad, podemos creer fácilmente que no la perdonaría a los crueles perseguidores de su inocencia. Dondequiera que estuvo Jesús durante el curso de su Pasión, una furiosa crueldad lo hirió una y otra vez. Si tuviéramos que acompañarlo a cada uno de los lugares a los que fue, veríamos las huellas sangrientas que marcaban su camino. La casa del jefe del sacerdote, el tribunal de los jueces romanos, la casa de guardia donde Jesús fue entregado a la insolencia brutal de los soldados, y todas las calles de Jerusalén están manchadas con la sangre divina que purificó el cielo y la tierra.

Nunca deberíamos llegar a un fin si intentamos considerar todas las circunstancias crueles en las que se derramó esta sangre inocente. Basta decir que en este día de sangre y carnicería, en este día a la vez mortal y salvífico, en el que los poderes del Infierno se desataron sobre Jesucristo, él renunció a su propio poder. Mientras que sus enemigos pudieron hacer todo lo que deseaban, él voluntariamente se redujo a la condición de soportarlo todo. Por el efecto del mismo plan divino, Dios aflojó la brida de los envidiosos y retuvo todo el poder de su Hijo. Mientras que todos los poderes del Infierno se desencadenaron, la protección del Cielo se retiró, por lo que Jesús fue expuesto desnudo y desarmado, sin poder y sin poder resistir, a cualquiera que quisiera insultarlo.

Después de esto, ¿necesitamos contemplar los infinitos detalles de su tristeza? ¿Necesitamos considerar cómo fue entregado despiadadamente a lacayos y soldados para ser objeto de su sangriento desprecio y sufrir por su insolencia cada golpe que su burla implacable y su maliciosa crueldad pudieran enfrentar? ¿Necesitamos imaginar a este querido Salvador permitiendo que su cuerpo sienta la fuerza de estos verdugos, su duro azote en su espalda, las agudas espinas sobre su cabeza? ¡Oh divino Jesús! ¡Cuánta sangre le costó al Dios-hombre ganar nuestra salvación!

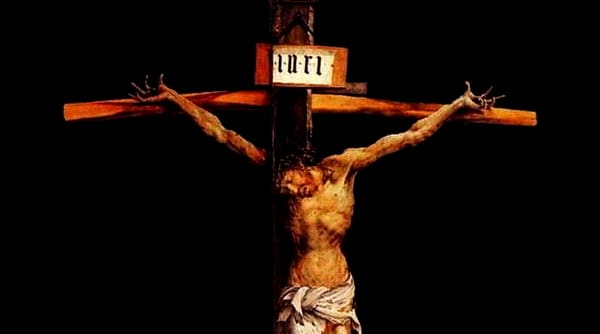

El nuevo pacto no estaba aún sellado, porque sus venas aún no habían sido vaciadas en la Cruz. Debemos considerar los sufrimientos de un hombre cuyas extremidades están magulladas y rotas por un ahorcamiento violento, sin siquiera sentir sus heridas, colgando de manos desgarradas por el peso de su cuerpo, completamente golpeado por la pérdida de su sangre. En medio de este dolor excesivo, al parecer fue levantado, con el único propósito de ver a la multitud burlarse de él y reírse de su condición deplorable. Después de todo esto, ¿podríamos sorprendernos si Jesús preguntara: "¿Hay algún dolor como mi pena?" (Véase Lam 1:12).

Nuestros corazones deberían ser tiernos por esta vista lastimosa. No debemos dejar el gran espectáculo del Calvario con los ojos secos. No hay un corazón tan endurecido que pueda ver sangre humana derramada y que no se mueva. Pero la sangre de Jesús le da a nuestros corazones la gracia de la compunción, que es la emoción de la penitencia. Aquellos que permanecieron cerca de su Cruz y lo vieron respirar su aliento final, "regresaron a casa golpeándose el pecho" (Lucas 23:48). Jesucristo, muriendo una muerte cruel y derramando su sangre inocente, derramó un espíritu de compunción y arrepentimiento en todo el Monte Calvario. No debemos permitir que nuestros corazones se endurezcan. Hagamos que el Calvario haga eco con el sonido de nuestros sollozos. Lloremos amargamente por nuestros pecados y nos volvamos con una ira santa. Vamos a romper todos nuestros hábitos indignos y dejar atrás nuestras vidas mundanas.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario